あなたは、ご存知でしょうか?

糖尿病の意外な原因を

まず糖尿病の原因として、真っ先に思い浮かぶのは

・食べすぎ

・飲みすぎ

・運動不足

などですよね。ある意味正解です。

でも、食べ過ぎ、飲み過ぎ、運動不足の人、みんながみんな糖尿病になっているでしょうか?

違いますよね。

あなたの周りにも、あきらかに自分よりたくさん食べたり飲んだりしているのに、糖尿病になっていない人がいるのではないですか?

正直、「何でわたしが糖尿病で、あの人は違うの?」、「ちょっと不公平じゃないの?」と腹立たしく感じることだってあるのではないですか?

もちろん、食べ過ぎや飲み過ぎや運動不足などは、糖尿病の原因の一つです。

だからと言って、食事制限をし、カロリー計算をし、毎日運動をし、そうすれば晴れて糖尿病は治りますか?

それが確実なんだったら、絶対がんばりますよね。

もちろんそれで治る人もいるでしょう。

でも、治らない人もいます。いえ…治らない人のほうが多いのではないでしょうか。

おかしいと思いませんか?食べ過ぎや飲み過ぎが糖尿病の根本原因ならば、肥満の人はみんな糖尿病になるでしょうし、逆にきちんと食事制限をすれば、みんな治っちゃうはずですよね?

でも、治らないんです。きちんと食事制限をして原因を取り除いたつもりなのに、治らないことが多いんです。それはどうしてだと思いますか?

それは、食べ過ぎ、飲み過ぎ、運動不足が、糖尿病の本当の原因だとは限らないからです。

どういうことでしょうか?

糖尿病って結局のところ、「糖代謝の異常」である、ということを聞かれたことはおありですか?

まず、<糖代謝>について分かりやすく言うと、ブドウ糖を細胞の中にきちんと取り込んで、細胞はそれをエネルギーに変えて消費するという、体の自然なしくみです。

ざっくり言って、この糖代謝が正常に働かなくなっているのが、糖尿病の実体なんです。

さて、糖尿病という病名からすると、甘いおしっこが出てしまう病気のイメージですよね。尿に糖が混じるくらい体にブドウ糖が大量に余ってしまうイメージです。

いえいえ、尿に糖が出るようになってからでは、もう糖尿病はかなり進行しているのですよ。

正確に言えば、糖尿病は「尿」以前に、「血液」の中にブドウ糖が大量に余ってしまう病気、そう、よく「血糖値が高い」と言われる、それなんです。

血液に糖が余る、揚げ句の果てには尿にまで糖が漏れ出てしまう、この異常は、体の中で正しく糖が処理されていない、つまり代謝されていないからなのです。

大事なキーワードですので、もう一度言いますよ。

糖尿病の原因とは、「糖代謝の異常」です。

なぜ糖尿病になるのか、根本原因は糖代謝の異常なのに、今のところ糖尿病の治療や治療薬とされているものの多くは、残念ながらそこにアタックできていないと言えるのです。とにかく合併症を起こさないようにして、糖尿病の進行を遅らせている段階なのです。

多少の違いはありますが、お薬の多くは食後の血糖値の上昇を防ぐなどの、血糖値(血糖)のコントロールが主な目的なんです。

確かに、これは糖尿病患者さんのダメージを軽くするために大切な治療です。高血糖の状態を防ぐことは大切です。

でも、これだけではその場しのぎの治療ということになってしまいますよね。

糖尿病の根本原因である、糖代謝の異常を改善したり治療したりしている訳ではないからです。

もちろん、お医者さんやお薬の研究や開発をしている人たちには感謝こそすれ、「なんでまだ完治できないんだ」などと間違っても文句を言ってはいけません。

日々医学は進歩していますし、研究者のみなさんも現代医学の持てるものを尽くして、糖尿病に限らずどんな病気にも真摯に向き合って治療にあたってくださっています。

私の親しい友人にも身を削って病気や患者と向き合っているお医者さんがいます。

お医者さんには敬意を払い、信頼すべきです。

でも・・・

「解決方法があるの?」「あったらぜひぜひ教えてよ!」

そんな声がたくさん聞こえてくるのも事実です。

ではこれから順番に説明してゆきますから、ぜひ最後まで付いて来てくださいね。

まず知りたいポイントは、

どうやって糖代謝の異常を解決できるのか?

という点ですね。

では糖代謝の異常というものを、もう一度考えてみましょう。

これは、基本的には細胞が血液中のブドウ糖を細胞内に取り込めない状態を言います。

ブドウ糖は細胞にとって不可欠な栄養です。

栄養をもらえない細胞は元気がなくなります。一つ一つの細胞が元気でなくなると、細胞の集合体である、わたしたち自身も元気がなくなる…という訳なんです。

糖尿病になると、とにかく体がだるくなって何もやる気が起きなくなる、肌がカサカサして潤いがなくなってくる、などの症状が現われるのもこのためです。

そりゃそうですよね。

栄養をもらえないのですから、元気も出ませんし、お肌もカサカサしてきます。

これは、当たり前のことに思えますが、とても大切な考え方なんですよ。わたしたちは、物を食べれば自動的に元気になる訳ではありません。

食べた物が、きちんと栄養として体中の37兆個とも言われている一つ一つの細胞にきちんと届くことで、元気になっていくんです。そう、これが適切な代謝ですね。

でも、栄養が細胞に届かない、とりわけ糖代謝の異常が起きると、食べても食べても元気にならない、ということになってしまうんです。

そして、細胞内に取り込まれなかったブドウ糖はどうなるのかというと、血液中に大量に余り始めます。そうすると血糖値が上がります。言ってみれば、体中が砂糖漬け。血管が糖によって詰まり、いろんな合併症を起こしてしまうのです。

すべては、この「糖代謝の異常」が原因ということなのですが、では話を戻して、どうして糖代謝の異常が起きるのでしょうか?

このことを追求・研究した結果、驚くべきことが明らかになりました。それを、自信をもってご紹介いたします。

名付けて、"GTFクロムフェリン理論"です。

GTFクロムフェリン理論?聞いた事がない名前ですよね、怪しく聞こえますよね。

でも、まあどうぞもう少しお付き合いください。

GTFという言葉を聞かれたことがおありですか?恐らく、よっぽど詳しい方でない限り、ご存知ないと思います。GTFとは、「グルコース・トレランス・ファクター」という言葉の、頭文字をとったものです。

日本語では、「ブドウ糖耐性因子」と言います。このGTFは、各細胞の中に存在している物です。

GTFは細胞の中で何をしているの?

GTFにはどんな役割があるの?

いろいろと疑問がわきますね。

たとえでご説明しましょう。

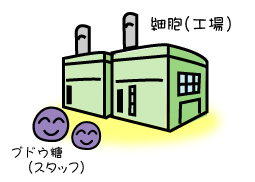

体の一つ一つの細胞はよく工場に例えられますね。

いろんな作業が細胞の中では行なわれているからです。

この工場で、ブドウ糖は特別なスタッフです。

きょうも血液に乗って工場の前に来ましたよ。

でもこのブドウ糖、いつも工場に入るための「鍵」を忘れちゃいます。

でもご心配なく!

鍵はしばらくしてすい臓から届けられます。

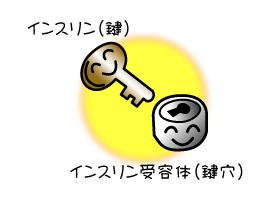

鍵は「インスリン」です。

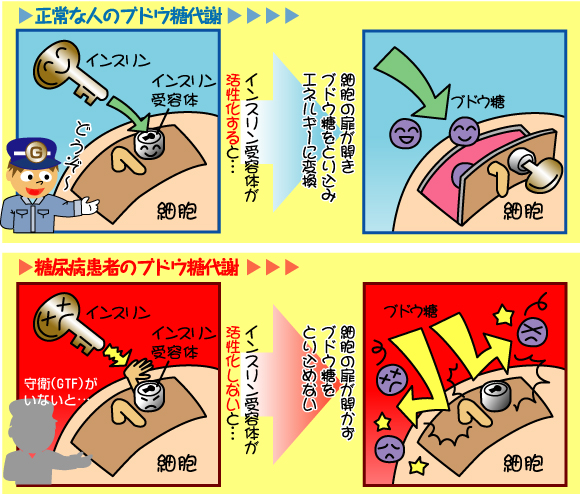

さあ、鍵を「鍵穴」に差し込みますよ。

鍵穴の役割をするのは「インスリン受容体(レセプター)」と呼ばれる、細胞膜上にあるものです。

この鍵穴も大事なんですよ。インスリン受容体が壊れて働きが悪いと、扉が開かないのです。

…あれっ? それでも扉は開きません。

なぜでしょう?

そうです、この細胞という工場はセキュリティがしっかりしていて、内側から迎えてくれる「守衛さん」が扉を開けてくれないと入れないようになってるんです。

この大事な守衛さんが「GTF」です。

この笑顔の守衛さん(GTF)がいないと、ブドウ糖はいつまでたっても工場(細胞)の中に入れないのです。

ああ、いました! ここにはニコニコ守衛さん(GTF)がいました!

無事にブドウ糖は工場の中に入れました。

こうして一つ一つの工場でブドウ糖が元気に活用されて、わたしたちの体も元気に過ごせるのです。

つまり、簡単に言えばこれが糖代謝の正常なしくみです。

では、もう少しこの絵本のような話にお付き合いくださいね。

もしブドウ糖に鍵が届けられなければどうなりますか?

つまり、「ブドウ糖にインスリンが届けられなければ」どうなりますか?

ブドウ糖はいつまでも血液中をさまようことになりますね。

そんなさまようブドウ糖が増えると、ブドウ糖が血液中に増えますから、血糖値が高くなるわけなんです。

では、ブドウ糖に鍵が届けられても、鍵穴が壊れているとどうなりますか?

つまり、インスリン受容体の働きが悪いと、どうなりますか?

やはりブドウ糖はいつまでも血液中をさまようしかありませんね。

ではでは、ブドウ糖が鍵を鍵穴に差し込めても、笑顔で扉を開けてくれる守衛さんがこの工場にいなければどうなりますか?

つまり、ブドウ糖、インスリン、インスリン受容体がそろっていても、GTFが細胞にないとどうなりますか?

そうなんです。

歓迎もされず、扉も開かず、せっかく分泌されたインスリンも無駄。インスリン受容体も働く事ができず、結果、ブドウ糖はいつまでも血液中をさまようしかないんです。

ふてくされたようにブドウ糖は体中で悪さを働きます。

糖尿病の合併症はそんなふうに引き起こされてゆくのです。

ちょっとまとめてみましょう。

ブドウ糖の代謝に重要な物質が幾つ出てきましたか?

そして

これら三つですね。

まず1つ目、インスリンについてです。

かつては、糖尿病の人は、インスリンの量が足りないと考えられていました。

しかし、どうやらそれだけではない、ということに最近気付くようになってきました。

多くの患者さんは、インスリンはしっかりとすい臓から分泌されているのです。

分泌されているのに、血糖値が下がらない。

薬を飲んでいるのに、血糖値が下がらない。

それはなぜだ?となってきた訳です。

次に二つ目、インスリン受容体についてです。

先ほど考えましたけど、インスリンという<鍵>がすい臓から届けられても、

細胞膜上にあるインスリン受容体という<鍵穴>と結合しないと、

ブドウ糖が入っていける扉は開かないのです。

インスリン受容体<鍵穴>の調子が悪かったり、壊れていたりすると、ブドウ糖は細胞の中に入ってゆけないのです。

ここで、インスリンという<鍵>とインスリン受容体という<鍵穴>との関係に大きな問題があることが分かりますね。

この問題を、インスリンや、インスリン受容体の調子が悪いと表現する場合もあります。インスリン抵抗性とも言われます。

あなたも、鍵がものすごくひっかかって、なかなか鍵穴に刺さらない! ドアが開かないじゃないか!と、いらいらした経験がありますよね?

同じように、調子の良いインスリン<鍵>なら、インスリン受容体と結合しやすいのですが、調子が悪いと結合しません。

また、インスリン受容体<鍵穴>の調子が悪くても、インスリンを受け付けず、はねつけてしまいます。

たとえインスリン、インスリン受容体の両方がそろっていても

*インスリンの調子が悪い

*インスリン受容体の調子が悪い

*両方とも調子が悪い

こういうパターンが考えられます。

なぜその片方、あるいは両方が調子を崩してしまうのでしょうか。

なぜ両方そろっていても、結合してブドウ糖を細胞の中に招き入れることができないのでしょうか。

そうです、笑顔で内側から迎えてくれる守衛さんがいないからです。

三つ目の重要な物質、GTFが不足しているからなんです。

GTFは、インスリンとインスリン受容体の調子を良くし、細胞の内側からブドウ糖を中に招き入れるのに欠かせないものなのです。

細胞の中にGTFがないと扉は開かず、ブドウ糖はいつまでも血液中をさまようしかないんです。

ブドウ糖が血液中に余るということは……高血糖になる。

高血糖が続くということは?……糖尿病になる。

正解!

と、このようにつながってくるんです。

つまり、GTFが不足すると、糖代謝の異常が引き起こされるのです。

糖尿病の本当の原因、これでお分かりになられましたか?

そう!「GTFの不足」だったんです!

このGTFが、実は本当に大切な物であることがお分かりいただけたと思います。

「えーっ! そうだったんだ! 今までGTFっていう言葉も聞いたことなかったよ!」

ですよね!

でもGTFの存在そのものはずっと前から知られていたんですよ。

GTFが初めて発見されたのは、なんと、1957年のことなんです。

アメリカの農務省人間学栄養研究所の理事をしていた、 ウォルター・メルツ博士が、豚の腎臓からGTFを発見したのです。

では、なぜこのGTFが不足するのでしょうか?そこがポイントになってきますね。

いよいよ核心に迫ってきました・・・・・

糖の正常な代謝に欠かせない、頼もしい守衛さんであるGTF

この「GTF」って、なんか響きがかっこよくないですか?

あれっ? 私だけ?

いえいえ、実際にたのもしい物質で、3つの成分が合体してできている物なのです。

主に、この3つが組み合わさって、細胞内でGTFを作り出しています。

このうち、とても重要になるのは、「三価クロム」なんです。

三価クロムという言葉を聞かれた ことがおありですか?

三価クロムは、私たち人間に必要な微量元素の一つです。

クロムがなければ、わたしたちは生きていけないんです。

糖の代謝に必要なGTFの主成分であるクロムは、今現代人が最も必要としている成分の一つと言えるんですね。

クロムは体の中でビタミンとアミノ酸と合体してわたしたちを元気にするスーパーヒーローなんです!

「ちょっとちょっと! クロムって、ニュースで聞いたことのある、チョ―有害物質じゃないの?」

そうそう、言い忘れていました(汗)

その「チョ―有害物質」は六価クロムのほうですよ。

六価クロムは極めて強い毒性を持つ物質です。

これからここで「クロム」と言う場合は、すべて三価クロムのことですからね!

六価クロムとは似ても似つかないものですからね。どうぞご安心を。

三価クロムは必須ミネラルのひとつです。

さて、そんなにクロムが大事なのに、

わたしたちの体をクロムに助けてもらって元気にしてほしいと思ってるのに、

実は現代人は慢性的なクロム不足に陥っているのです。

クロム不足についてはもう少しあとで説明しますから、今しばらく待ってください。

クロムが不足すると、そうです、GTFも作られない、というわけです。

そして糖尿病へと。

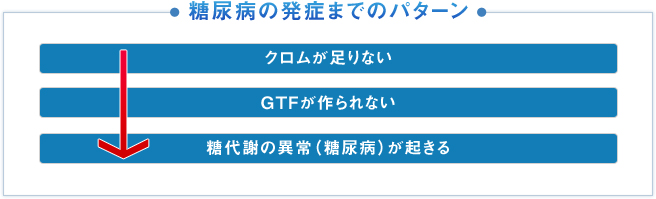

つまり、クロム不足による糖尿病の発症までのプロセスを表わすとこうなります。

ここに、このプロセスを証明するとても興味深い資料があります。

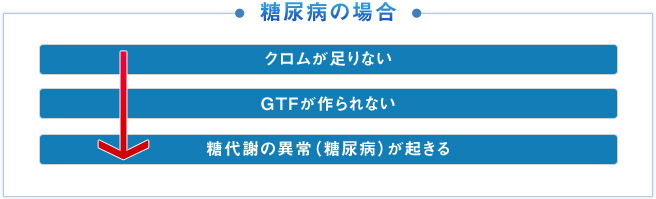

クロムと糖尿病との関係についてなのですが、最近に行なわれた調査及び臨床試験では、2型糖尿病の患者の血清中クロムの量が、なんと正常な人の約半分!であることが、分かったのです。

つまり、糖尿病の人は、糖尿病でない人より、体内のクロムの量が少ない、しかも半分しかない、という訳なんです。

2型糖尿病患者は、クロムが明らかに不足していたのです。

「それじゃあ、糖尿病の人にクロムを補給してみようよ!」って思われたそこのあなた、

はい、その臨床実験もきちんと行われましたよ。

糖尿病の方にその不足しているクロムを摂取してもらうとどうなるのか。

その結果、驚くべきことが分かったんです。

クロムを毎日摂取してもらったところ、

約90%の方の空腹時血糖値、食後血糖値の両方に改善がみられました!

そして、疲労を感じる「口の渇き、多尿、」といった

糖尿病特有の症状の改善率も、同じく約90%になったのです!

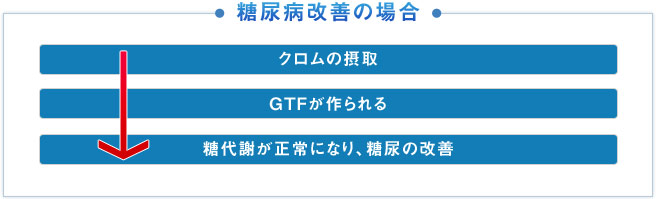

つまり、 クロムを摂取することによって、体内でGTFが作られるようになり、そして糖代謝が正常になっていって、糖尿病が改善されていったのです。

このように、糖尿病の方々にクロムが不足している、ということや、糖尿の方にクロムを摂取していただくと改善することは研究結果からも明らかになっています。

このことは、以前から糖尿の研究をしている専門家の間では認められていたことでもありました。

もう一度まとめてみますと・・・

と、こうなる訳です。

それで、「糖代謝異常の原因がクロムの不足=GTFの不足」

もしこの理論が正しければ、いくら苦しい思いをして、食べたい物を我慢して食事制限をしたところで、そりゃ治りませんよね。

だって、そもそもの原因はクロムが足りないことにあるのですから。

クロムが足りないことが原因なのに。

食事制限は、簡単に言うと、糖の摂取量を抑えることですよね。

たくさんの糖質を摂り入れないようにしようという考え方です。

糖尿病を改善するには確かにそれも必要ですが、クロムの不足によってGTFが作られず、

体内の糖の代謝機能が弱っている、あるいは異常をきたしているのであれば、

たとえ食事制限によってごくわずかな糖分しか摂取しなかったとしても、

そのわずかな糖分すらきちんと代謝、処理できないですよね?

この根本原因を解決しないことには、いつまでたっても、糖尿は改善していかないのです。

もちろん、食事制限自体を否定している訳ではありません。

糖代謝の機能が回復するまでは、食事制限は絶対に必要です。

ただ、食事制限をきちんとしていても治らない場合が多いのはなぜか?

その原因をご紹介しているのです。

きちんと食事制限を守れる、自制心と精神力がある方の多くが、がんばってもがんばっても、ガマンしてもガマンしても、それでも糖尿病が治らないのは、大変残念なことですし、悲劇だと思いませんか?

もしあなたが、がんばってきたそのお一人であるならば、

「クロム不足が原因かもしれない」と、これで一つ納得していただけたかもしれませんね。

だとしたら、とてもうれしく思います。

「クロムの不足、クロムの不足と言うけど、じゃあクロムを摂取すれば問題解決なんじゃないの?クロムを摂って、GTFが作られて・・・それでOKなんじゃない?でも、そんな簡単なことで糖尿が良くなっていくの?」

いい質問ですね!

その疑問ももっともです。

しかし、そう簡単にいかないところが世の常でして・・・

では、もう少しお付き合いください。ここからが、この理論の真髄ですから。

クロムを摂取すれば、確かに改善する確率が高まります。

しかし問題は、「どうやってクロムを摂取するか」ということです。

クロムが含まれている食物にはどんなものがあると思われますか?

穀類・豆類・野菜などに含まれていますし、レバーなどにも多く含まれているんです。

じゃあ、そういった食物をバランスよく食べれば、クロム不足も解消されると思いますが、

ところが残念・・・そんな簡単なことではないのです。

なぜかと言うと、クロムは体の中で合体してGTFになってくれるスーパーヒーローとはいえ、とってもシャイなんです。

つまり、クロムは非常に体内に吸収されにくい物質なのです。

クロムの人見知り、それが一番の問題点です。

たとえクロムを多く含む食物を毎日たくさん食べたとしても、吸収されず排出されてしまいます。

大体、1,000キロカロリー食べても、クロムを15μg(マイクログラム)しか摂取できないと言われています。

私たちの体が必要としている一日のクロムの必要量は、サプリメント先進国のアメリカでは200μg(マイクログラム)と言われています。

アメリカ栄養評議会は、クロムの一日摂取量の上限を1000μgとしています。余分なクロムは体外に排出される仕組みになっているからですね。クロムはそれぐらいに極めて安全なミネラルということです。これが先進国の一般的な所見です。

そこで、サプリメント先進国であるアメリカ基準で計算すると、何と!

一日に1万3,000キロカロリーも食べないといけない

ということになってしまいます。

「こ、これでは、肥満で別の病気になっちゃうよー(汗)」

そう、それほど、このクロムは体内に吸収されにくい物質なのです。

それに、わたしたち現代人はクロムを含む食物をほとんど食べていないという事実もあるんです。

つまり、クロムはシャイな上に、われわれが知らず知らずにクロムを避けてしまっているのです。

どういうことかというと、たしかに、ご飯やパンなどの原料となる穀類にクロムは含まれてはいるのですが、

精製する過程がクセモノです。

クロムは精製する過程でほとんど失われてしまうのです。

つまり、食パンや白米などの精製品には、ほとんどクロムは含まれていないのです。

精製品ばかり食べている、わたしたちの今の食生活そのものが、クロムの不足を助長していることになりますね。そうでなくてもシャイなクロムをわたしたちが避けているとも言えるのです。

さらに、もう一つクロム不足の原因があります。何だと思われますか?

それは、年をとることです。

「えーっ、そんなこと言われてもー」

これはみんなが避けられない現実です。

年齢と共に、体内のクロム量がどんどん減ってくるのです。

わたしたちは、生まれた時や赤ちゃんの時が、一番クロムの量が多い時期と言えます。

お母さんのお乳の中には、たくさんのクロムが含まれているからです。

ですから、赤ちゃんの時にたくさんお乳を飲むことで、クロムを体内に蓄えている訳です。

特に腎臓や肝臓に多く蓄えられています。

でもその後、年と共に段々と蓄えられていたクロムを消費していきます。

先ほどご紹介したように、今の食生活ではクロムを新たに摂取することが難しくなっていますから、クロムの蓄えがなくなっていきます。

ですから、糖尿病の方が比較的年配の方に多いのも納得できますよね。

今は、若い人にも糖尿病が増えているようですが、もしかすると赤ちゃんのころ、いろんな事情で母乳を十分に飲めなくて、いわばクロムチャージができなかったことも大いに関係があるのかもしれませんね。

さらに、インスタント食品の取り過ぎ、肥満などが重なり、糖尿病に向かって加速しているのかもしれません。

さらに言えば、せっかく体に入ったクロムを浪費してしまうことさえあるのです。

それは、現代に多いストレスや過労です。

こういった要素も体内のクロムを、どんどん消費させる原因ともなっているようです。

そのうえ、「ストレスで甘いものをつい食べ過ぎた」とか「ストレス太りしてしまった」

なんて聞くことがありませんか?

ストレスに限らず、食べたい物を食べ、飲みたい物を飲むなどして、カロリーの多い食事を続けたり、甘いものを取り過ぎたりすると、過剰に摂った糖質を代謝するために、蓄えていたクロムを次々に消費していくのです。

このように、クロムがいろんな理由で不足していくのに対し、逆に食物からは一日に必要な量のクロムを摂取することができない。

つまり、クロムが不足していくのに、増やせもしない。これではますます悪循環ですね。

「あー、一体どうすりゃいいの?・・・・そうだ!そんな時こそ最後の切り札、サプリメント!クロムサプリメントでしょっ!」

おーっ、なるほど。

食物からでは摂取できないので、クロムだけを サプリメントという形で摂ればいいってことですね?

ふむふむ、いい考えですね~。

実際に幾つかクロムサプリメントが販売されています。

でも・・・・・残念ながらそれでも駄目なんです。

クロムはとにかくシャイなんです。

先ほどもクロムは体内に吸収されにくい、と言いましたね。

それは食物と一緒に体に入っていっても、サプリメントという形であっても、

クロムはすぐに体から出て行ってしまうということなんです。

ですから、たとえ市販のクロムサプリメントを毎日利用したとしても、

結局はほとんど吸収されず、排出されているんです。

「じゃあ、一体どうすればいいの?」

これが、長年の問題だったのです。

しかし、ついにクロムを体内に吸収させやすくする方法が、アメリカのウィスコンシン大学のフランク・マオ博士により開発されました!

クロムを排出せず、しっかりと体内に吸収させる方法が見つかったんです!

クロムが糖尿病改善に効果的だということは知る人ぞ知る、前々から知られていたことなんですけど、

「体内吸収率が大変悪いので、どうすればクロムの吸収率を上げることができるか」

それが長年の研究者たちの悩みの種でした。

何とかしてクロムの吸収率を上げることが研究者たちの夢でした。

そして、ついにその夢がかなったんです。

ある方法でクロムがシャイを克服できたのです!

クロムは体に入る前に、ある物質と合体したら、なんとシャイを克服できたのです!

それは、クロムを「ラクトフェリン」という物質と結合させるという方法でした。

ラクトフェリンは、乳製品でも最近よく耳にしますよね。

そうです、あのラクトフェリンです。

とても人懐っこい「ラクトフェリン君」

クロムとラクトフェリンを結合させることにより、クロムの体内吸収率を格段に向上させることができたのです。

それでこのことを

三価クロム + ラクトフェリン = クロムフェリン(三価クロムミルク)

「クロムフェリン(三価クロムミルク)」と呼んでいます。

この全く新しい理論を用いた食品が多くの方に希望を与えています。

クロムはクロムフェリンとなることで、なんとウルトラヒーロー、救世主となったのです!

ラクトフェリンと合体することでシャイを克服した「クロムフェリン(三価クロムミルク)」君。

では、なぜクロムをラクトフェリンと結合させ、クロムフェリンにすると、

クロムが排出されず体内吸収率が向上するのでしょうか?

ラクトフェリンというのは、要するにタンパク質な訳ですが、

わたしたちの体では、タンパク質は非常に吸収されやすいんです。

そう、ラクトフェリンというタンパク質は人見知りなんてとんでもない、とっても外交的で、すぐにわたしたちの体の中でなじめるのです。

ですから、そんなタンパク質のラクトフェリンとクロムが合体することで、クロムはクロムフェリンとして、生まれ変わったようにシャイを克服できたのです!

つまりこういうことですね。

吸収されやすいタンパク質であるラクトフェリンに、吸収されにくいクロムを結合させてやれば、クロムは吸収されやすくなるんです!

いずれにしても、ラクトフェリンのおかげで、クロムは体に吸収できる。

クロムフェリンというウルトラヒーローに生まれ変わって、クロムは細胞まで到着できるという訳なんです。

このすばらしい発見と研究の成果が、2004年9月17日にドイツのミュンヘンで開かれた、

第10回「ヨーロッパ糖尿病学会」においてクロムフェリン(GTF) に関する学会発表として公表され、ついに長年の研究が日の目を見ることとなったのです。

その後も、台湾の三軍総医院(台湾で最も医療レベルが高い病院の一つ。台湾政府要員の専用病院。毎年一流の国際医学専門雑誌に論文を発表している)の協力を得て、医薬成分ではないにもかかわらず、重要な研究として位置付けられ、臨床試験が行われました。

さて、いかがですか?

このGTFクロムフェリン理論、ご納得いただけたでしょうか?

クロムが糖代謝の改善に役立つということは、理論上はよく知られていました。

それに、製薬会社や健康食品会社は幾つものクロムサプリメントをたしかに世に送りこんできました。

しかし、 一般に市販されているクロムサプリメントでは吸収が大変悪いため、思ったような成果が出ないのが現状です。

しかし、クロムの吸収を良くしたクロムフェリンですと、それをクリアできます。

糖尿病の根本原因である糖代謝の異常は、病院からのお薬による血糖値のコントロールだけでは改善されません。

わたしたちの体は、37兆個を超える細胞の塊です。

その細胞の一つ一つに、ブドウ糖という栄養がしっかりと行き渡る必要があります。

そうなれば、当然わたしたちの体そのものも活力に溢れるようになりますね。

それでは最後にしっかり復習ですよ!

なぜ糖尿病になるのか?根本原因は何なのか?

順を追って考えてみてください。

なぜ?糖尿病になるのでしょうか?

ブドウ糖が血液中に余り高血糖になるからです。

それはなぜ?

それは、細胞にブドウ糖が入っていかない、糖代謝異常があるからですね。

それはなぜ?

それは、インスリンとインスリン受容体が結合せず、細胞の扉が開かないからでした。

それはなぜ?

それは 、細胞内にあるGTFが不足しているからです。

それはなぜ?

それは、GTFの主要成分であるクロムが不足しているからです。

なぜ?なぜ?と糖尿病というやっかいな病気の根本を探っていった時に、

このGTFの不足、クロムの不足にぶちあたったのです。

この記事では、GTFが不足すると糖尿病になってしまうという医学的な事実を、できるだけ分かりやすく解説しました。

医薬成分でないクロムフェリンだからこそ、食品成分であるクロムフェリンだからこそ、期待できることがありそうですね。

GTFクロムフェリン理論が医療現場でも広く認知され、

食事療法の一環として、 活用されることを願ってやみません。

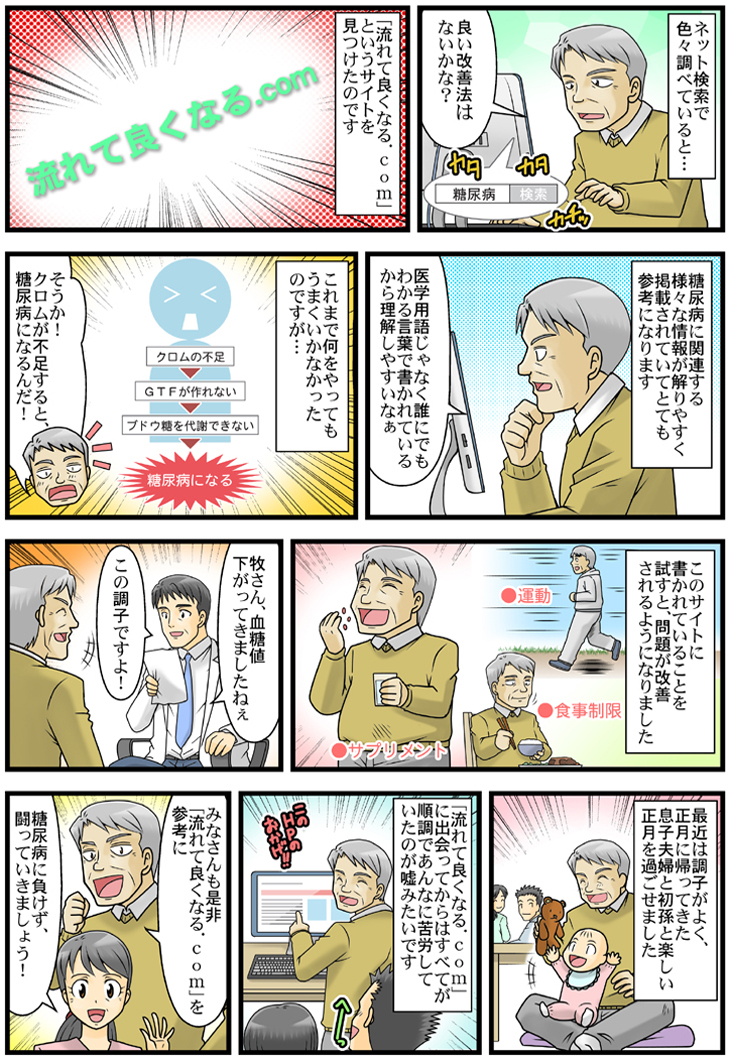

→わかりやすいマンガで理解したい方はこちらから

■ クロムフェリンQ&A

Q:クロムフェリン食品はどこで入手できますか?

A:クロムフェリン食品は、サプリメントおよび健康食品として、日本を始めとする世界14ヶ国で流通しています。

クロムフェリン食品の開発は、元をたどれば1957年にさかのぼります。

当時、アメリカ農務省人間栄養研究所の理事をしていたウォルター・メルツ博士が、

豚の腎臓から耐糖因子GTFを発見し、三価クロムがその核心物質であることを確認しました。

こうして、糖代謝異常の改善に三価クロムが有効であることは、研究者の間でよく知

られるようになりました。

しかし、三価クロムの体内吸収の悪さが、実用化をじゃましました。

つまり、うまい具合に体内に吸収されると素晴らしい効果を発揮できるが、吸収されないと

何も変わらないということで、なかなか安定した効能を得られなかったのです。

しかし、GTFについてさらなる研究がなされ、フランク・マオ(米国ウィスコンシン大学、

内分泌学博士)とその研究チームが、膨大な費用を投じ、10年以上の研究を行ない、ついに2000年、

最先端バイオテクノロジーにより、三価クロムと牛の初乳に含まれるラクトフェリンを結合させ、

吸収率の高い三価クロムであるクロムフェリン(三価クロムミルク)を作ることに成功しました。

クロムフェリン食品は、中国と台湾では、政府機関FDA

(日本の厚生労働省のような政府機関)の認証を受けています。

ただ、アメリカから個人輸入されているような安価なクロムサプリメントは、

クロムフェリン食品ではありません。

ちなみに、日本で正式に輸入が認められているのは、酵母由来の有機系クロムを

使用した三価クロムサプリメントのみとなっています。注意が必要です。

Q:三価クロムは馴染みがないのですが、本当に安全な成分ですか?

A:アメリカ栄養評議会は、クロムの一日摂取量の上限を1000μg(マイクログラム)としています。クロムはそれぐらいに極めて安全なミネラルということです。これがサプリメント先進国における一般的な所見です。台湾で行われたクロムフェリンの臨床試験では、クロムの一日摂取量は400μg(マイクログラム)でした。クロムの一日摂取量の上限は、健康な人にあてはまる一日推奨量と異なっていますが、それは当然と言えるでしょう。日本ではクロムに関する研究自体が乏しく、クロムの摂取量上限を明示するようなデータはありません。

Q:三価クロムの欠乏と糖尿病の関係を示唆するような資料はありますか?

A:台湾の医学博士が執筆したGTFクロムフェリン理論に関する医学論文、

台湾の医療機関の協力を得て行なわれた臨床試験のデータなどがございます。

Q:クロムフェリンの臨床試験はどのように行なわれたのですか?

A:クロムフェリンは医薬成分ではありませんが、台湾の高名な糖尿病専門の内科教授の指揮のもと、

三軍総医院を始めとする4つの病院で、ヒトに対する臨床試験が行なわれました。

被験者は、空腹時血糖値が140mg/dl以上、HbA1cが7.5以上の糖尿病患者190名です。

これを95名ずつのグループに分けました。一方はクロムフェリンを、もう一方は同じ形状の

プラセボ(偽薬)を、朝晩の2回、食事前に摂取しました。

クロムフェリンを摂取したグループのクロム摂取量は、1日あたり400μg(マイクログラム)でした。

患者を同じ条件に合わせるために治療薬を統一し、条件が合ったところで4ヶ月間クロムフェリンと

プラセボを投与しました。

患者も医師も、どちらがクロムフェリンで、どちらがプラセボか知らされていない、ダブルブラインド

方式で行なわれました。

Q:クロムフェリン理論に関する医学論文やエビデンスは公開されていないんですか?

A:糖尿病の方の協力を得て、クロムフェリン食品の臨床試験が行なわれました。

そして、フランク・マオ博士の故郷である台湾の三軍総医院で、クロムフェリンの臨床試験は継続されました。

この研究や開発を先頭に立って行なったフランク・マオ博士が著した医学論文や、フランク・マオ博士の研究チームが築いてきたクロムフェリン食品のエビデンスがあります。

下記にその一部を掲載します。有名な医学雑誌に掲載されたものです。

■ 糖尿病とクロムフェリンに関する医学論文の一例です。(クリックで拡大)

------------------------------------------------

------------------------------------------------

------------------------------------------------

ところで、前述しましたように、三価クロムは医薬成分の中に含まれていないため、

三価クロムとラクトフェリンを結合させたクロムフェリンも医薬成分ではありません。

日本では、健康食品に関係する医学論文やエビデンスは、その内容に関わらず、

公開できない規制があります。

確かに、トクホ食品であれば臨床試験データの一部を消費者に公開できるとされ

ていますが、その食品が日本人の食材として広く認知されていることが前提条件となっていて、

認可されるまでに10年以上かかることもあり、数億円のコストがかかると言われています。

青汁でお馴染みの「大麦若葉」も、おなかの調子を整えるトクホ食品として認可されるまでに

10年かかったということです。また、輸入食品がトクホ食品として認可されることはありません。

一方サプリメント大国でありサプリメント先進国のアメリカでは、かなり事情が違います。

アメリカにはFDAという政府機関があります。

FDA(Food and Drug Administration)は、食品医薬品局と呼ばれている公的な機関です。

このFDAの使命や目的の中には、下記のようなものがあります。

| 「医薬品や食品をより効果的に、安全に、そしてより安価にするための技術革新を加速さ せることによって国民の健康を増進すること、そして国民が自らの健康を増進するために必要な医薬品や食料に関する正しい、科学に立脚した情報を国民に与えることもまた、FDAの責務である」 |

FDAは、医薬品だけに高度な水準を求めている訳ではなく、食品、つまり日本でいう健康食品や

サプリメントにおいても、効果性や安全性を求めており、科学に基づいた情報を開示することを

求めています。

それで、サプリメント先進国のアメリカにおいては、サプリメントの安全性や信頼性にも注意が

向けられていて、食品と疾病予防との関連性を裏付ける科学的な証拠あれば、それを公表し、

健康強調表示することができます。

最近、日本でも機能性食品制度がスタートしましたが、アメリカと比較して様々な規制があり、資本力がないと参入できません。日本ではアメリカのように自己責任の文化が根付いていないので、このような行政による規制は仕方がないというところでしょうか。私どもの立場は中立ですので、規制の良し悪しについてのコメントは控えさせていただきます。

ともあれ、日本がアメリカのように、サプリメント先進国として発展することを期待したいですね。

類似品にご注意ください。

※一般に出まわっている安価なクロムサプリメントは、クロムフェリン食品ではございません。名称が似ているため、お間違えのないようにご注意くださいませ。

※ラクトフェリンは、クロムフェリン食品ではありません。クロムは必須微量元素ですので、クロムフェリン食品に含まれるクロムも微量です。したがって、クロムフェリン食品に含まれるラクトフェリンも微量です。

※ラクトフェリンと結合していないただの酵母由来のクロムは、クロムフェリン食品ではありません。紛らわしいですのでご注意ください。

※クロムとラクトフェリンを別々に飲んでも、実感を期待できません。

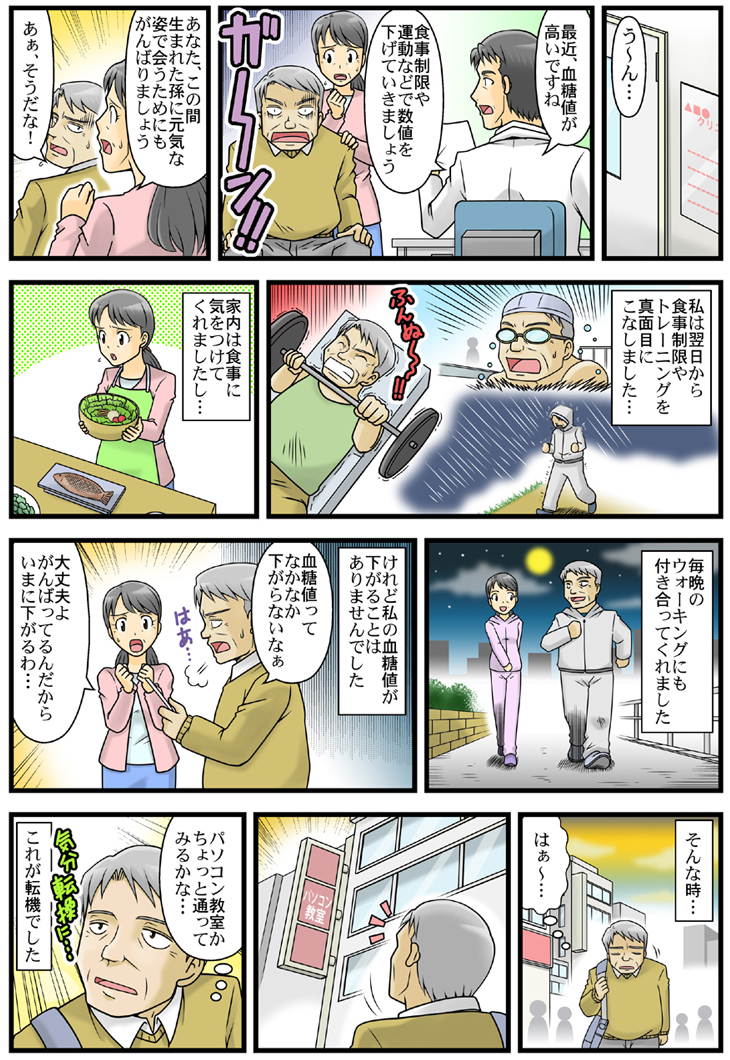

↓ お寄せくださった体験談が漫画になりました! ↓

無料メルマガ 「くたばれ糖尿病!」 みなさまのお陰で 当サイトのメールマガジンが殿堂入りしました!

無料メルマガの登録規約については、まぐまぐ様の規約、プライバシーポリシーをご参照ください。

-----------------------------------------------------------------------------

このホームページに掲載されている全ての画像、文章、データ等の無断転用、転載を固くお断りさせていただいております。